«Lira & Iluminare»

Предисловие к началу ВОВ/ СССР накануне вторжения

80-летию начала Великой Отечественной войны посвящается...

К весне 1939 года международная обстановка, сложившаяся на международной арене, объективно способствовала тому, что Советский Союз не мог продолжать свою деятельность в одиночестве, и ему надо было позаботиться о своей безопасности, так как к весне 1939 г. вторая мировая война в своей локально - очаговой фазе была уже реальностью.

Летом 1939 г. по инициативе советской стороны начались переговоры СССР - Англия - Франция о заключении пакта о взаимопомощи и создании антигерманской коалиции. К 20 августа переговоры зашли в тупик и фактически провалились. По просьбе англичан и французов был объявлен перерыв на неопределенный срок, хотя и в Москве и в Лондоне знали, что агрессия в отношении Польши назначена на конец августа. Прийти к соглашению с западными державами СССР не удалось. По мнению Черчилля,

«Препятствием к заключению такого соглашения (с СССР) служил ужас, который эти самые пограничные государства испытывали перед советской помощью в виде советских армий, которые могли пройти через их территории, чтобы защитить их от немцев и попутно включить в советско-коммунистическую систему. Ведь они были самыми яростными противниками этой системы. Польша, Румыния, Финляндия и три прибалтийских государства не знали, чего они больше страшились, — германской агрессии или русского спасения. Именно необходимость сделать такой жуткий выбор парализовала политику Англии и Франции».

К началу осени 1939 г. Советскому Союзу не удалось решить задачу достижения военного соглашения с Англией и Францией. В это время Англия и Франция уже оформили свои договоренности о ненападении с Германией и, таким образом, объективно находились в преимущественном положении перед СССР.

С мая 1939 г. работники внешнеполитического ведомства Германии, следуя указания Риббентропа, неоднократно вступали в контакты с представителями СССР в Берлине, различными неофициальными и официальными способами давали понять о готовности Германии пойти на сближение с СССР. Нарком иностранных дел Литвинов активно противодействовал желанию Германии, считая, что нельзя идти ни на какие уступки нацистской Германии. Однако в мае 1939 г. он был снят со своего поста, где его заменил В.М. Молотов.

Советско-германские переговоры осуществлялись в условиях политического цейтнота. В ночь с 23 на 24 августа 1939 г. в присутствии Сталина Молотов и Риббентроп подписали поспешно согласованные советско-германские документы:

Договор о ненападении, по условиям которого стороны обязались не вмешиваться в вооруженные конфликты против друг друга в течение 10 лет с момента подписания документа, и Секретный протокол, в соответствии с которым Германия взяла на себя ряд односторонних обязательств:

- в случае германо-польского вооруженного конфликта германские войска не должны были продвигаться дальше рубежа рек Нарев, Висла, Сан и не вторгаться в Финляндию, Эстонию и Латвию;

- вопрос о сохранении единого Польского государства или его расчленении должен был решаться в ходе дальнейшего развития политической ситуации в регионе;

- Германия признавала заинтересованность СССР в Бессарабии.

Договор о ненападении был опубликован 24 августа 1939 г. Высшее руководство СССР не информировало о наличии секретного соглашения ни партийные, ни государственные органы. Верховный Совет СССР 31 августа 1939 г. без обсуждения ратифицировал только текст Договора о ненападении.

В 1939 – 1940 годах карта Восточной Европы вновь претерпела изменения.

Литва, Латвия и Эстония получили независимость в 1920 году в результате территориального распада бывшей Российской империи.

28 сентября 1939 года между СССР и Эстонией был заключён Пакт о взаимопомощи.

5 октября 1939 года был подписан договор о взаимопомощи между Советским Союзом и Латвией сроком на десять лет. СССР разрешалось иметь на территории республики свои военно-морские базы в Лиепае и Вентспилсе, а также несколько аэродромов, базу береговой обороны для охраны Ирбенского пролива.

16 июня 1940 года, в тот же день, что и Эстонии, Латвии был предъявлен ультиматум о нарушении заключённого соглашения и содержащий требование формирования просоветского правительства и допуска на территорию страны дополнительного контингента советских войск. Эти условия были приняты, и 17 июня 1940 года в Латвию вошли новые войска.

21 июля 1940 года, на первом же своём заседании, новый сейм провозгласил в стране Советскую власть и направил просьбу принять Латвию в состав СССР в качестве Советской Социалистической Республики. 5 августа 1940 года эта просьба была удовлетворена.

10 октября 1939 года между СССР и Литвой был подписан Договор о взаимопомощи. В соответствии с этим документом в состав республики передавался Виленский край, ранее входивший в состав Польши и занятый советскими войскам во время польского похода. Советский Союз получал военные базы и возможность размещения 25-тысячного контингента на литовской территории.

14 июня 1940 года Литва получила от Советского Союза ультиматум с требованием допуска на территорию дополнительного контингента, роспуска правительства и замены его на просоветское, а также ареста нескольких министров, а следующий день ультиматум был принят.

На выборах в Народный сейм победил блок «Союз трудового народа Литвы». 21 июля 1940 года сейм провозгласил в стране Советскую власть и направил в Москву просьбу принять её в составе СССР в качестве Советской Социалистической Республики. 3 августа 1940 года эта просьба была удовлетворена.

Вхождение Прибалтийских республик в Советский Союз многие страны и международные организации официально не признали, но в соответствии с договорённостями, достигнутыми с США и Великобританией на Ялтинской и Потсдамской конференциях, признавались границы СССР на июнь 1941 года.

В условиях развала Российской империи Румыния аннексировала территорию Бессарабии в 1918 году, вопреки собственным обещаниям не делать этого. Естественно, что и РСФСР, и Украина, и позже СССР не признали эту акцию. Более того, Румынии не удалось добиться признания де-юре присоединения Бессарабии и со стороны великих держав.

В результате обмена дипломатическими нотами между правительствами Румынии и СССР 26 и 28 июня 1940 г., Румыния вынуждена уступить СССР территории Бессарабии и Северной Буковины. Государственная граница СССР продвинулась на 200 км. и стала проходить по Пруту и Дунаю.

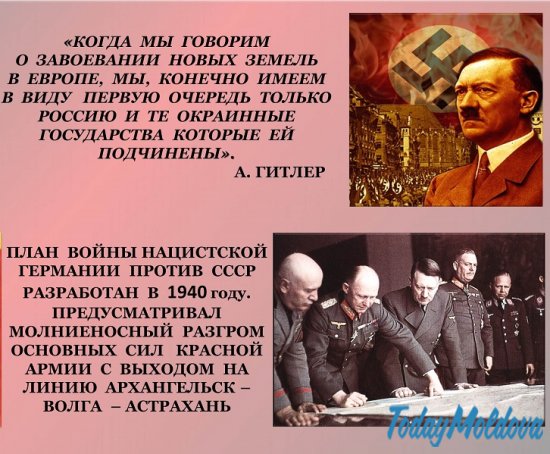

О том, что война с нацистской Германией неизбежна, было понятно задолго до ее начала. В предвоенный период руководство СССР уделяло огромное внимание подготовке страны к войне. На эту подготовку были затрачены огромные ресурсы, точный объем которых сейчас затруднительно определить. В рамках этой подготовки были созданы многочисленные вооруженные силы, оснащенные большим количеством оружия и военной техники (23 тыс. танков, 117,5 тыс. орудий и минометов всех систем, 18,7 тыс. боевых самолетов).

В СССР сформировалась мощная оборонная промышленность, способная производить современную военную технику. В то же время реальное применение вооруженных сил показало их многочисленные недостатки и слабые места, часть которых связана с ошибочными решениями, принятыми в рамках подготовки к войне

Блицкриг в западной Европе и опыт Советско-финляндской войны указали руководству СССР на необходимость внесения существенных изменений в развитие Красной Армии и флота, резкого повышения их боевой мощи и готовности. Резкое увеличение численности армий вероятных противников в предвоенный период – Германии и Японии - вызвало необходимость изменить численность Красной Армии и флота.

Вооруженные силы СССР состояли из Сухопутных войск, Военно-Воздушных сил, Военно-Морского флота, Войск ПВО страны. Резкое увеличение численности армий вероятных противников вызвало необходимость принятия адекватных мер по изменению численности Красной Армии и Флота.

В предвоенные годы западные границы Советского Союза прикрывались войсками Ленинградского (ЛВО), Прибалтийского особого (ПрибОВО), Западного особого (ЗапОВО), Киевского особого (КОВО) и Одесского (ОдВО) военных округов.

К январю 1939 г. Советские Вооруженные Силы имели 1 943 человек, на 1 июня 1940 г. их состав был доведен до 3 602 300 человек, а на 1 июня 1941 г. — свыше 5 млн. человек (приложение 5). Таким образом, численность Вооруженных Сил увеличилась в 2,5 раза и давала возможность решать задачи в соответствии с оперативными планами войны.

8 мая 1940 года во всех центральных газетах страны были опубликованы два Указа Президиума Верховного Совета СССР. Первый — о присвоении Семену Константиновичу Тимошенко звания Маршала Советского Союза. Второй — о его назначении Народным комиссаром обороны. Прием Наркомата обороны от Ворошилова со всей очевидностью подтвердил, что новому наркому досталось нелегкое наследство.

В акте пришлось констатировать такие серьезные недостатки, такие как:

- отсутствие оперативного плана предполагаемой войны, точных данных о состоянии прикрытия государственной границы;

- отставание в научной разработке вопросов оперативного использования войск в современной войне, отсутствие твердо обоснованных взглядов на использование танков, авиации, воздушных десантов, недостаточную подготовленность к войне театров военных действий.

Акт o приеме Наркомата Обороны Союза СССР тов. Тимошенко С.К. от тов. Ворошилова К.Е

7 мая 1940г. г. Москва

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА

- ...

- ...

- Организация Красной Армии в развернутом виде по всем родам войск была утверждена Комитетом Обороны 1 декабря 1939 года и дополнена отдельными формированиями, вызванными войной с белофиннами. Наличный состав Красной Армии превышал утвержденную Правительством после войны с белофиннами численность на 686 000 человек, подлежащих увольнению в запас с1 июля. Большинство войсковых частей существуют по временным штатам, не утвержденным Народным Комиссаром. Штатное и табельное хозяйство запущено. Около 1400 штатов и табелей, по которым войска живут и снабжаются, никем не утверждены и изданы для руководства, как временные.

- ...

- ...

ОПЕРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

- К моменту приема и сдачи Наркомата Обороны оперативного плана войны не было - по Западу - в связи с занятием Западной Украины и Западной Белоруссии; по Закавказью - в связи с резким изменением обстановки; по Дальнему Востоку и Забайкалью - ввиду изменения состава войск - существующий план требует переработки. Генеральный штаб не имеет точных данных о состоянии прикрытия гос границы.

- ...

- Подготовка театров военных действий к войне во всех отношениях крайне слаба. В результате этого:

а) ...

ж) ясного и четкого плана подготовки театров военных действий в инженерном отношении, вытекающего из оперативного плана, нет. Основные рубежи и вся система инж. подготовки не определены;

- В топографическом отношении театры военных действий подготовлены далеко не достаточно и потребность войск в картах не обеспечена.

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ВОЙСК

- Точно установленной фактической численности Красной Армии в момент приема Наркомат не имеет по вине Главного Управления Красной Армии, учет находится в исключительно запущенном состоянии. Личный состав войск состоял из кадрового и приписного состава; план увольнения приписного состава находится в процессе разработки.

- Оргмероприятия по стрелковым дивизиям не закончены. Дивизии не имеют новых штатов и существуют по старым, не оправдавшим себя, штатам.

- ...

- ...

- По устройству войск - нет положений об управлении частями (полками), соединениями (дивизиями и бригадами). Положение о войсковом хозяйстве устарело и требует переработки. Не разработано положение о полевом управлении войск.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

- В связи с войной и значительным передислоцированием войск мобилизационный план нарушен. Нового мобилизационного плана Наркомат Обороны не имеет. Мероприятия по отмобилизованию распорядительным порядком полностью не разработаны.

- ...

- В числе военнообязанных запаса состоит 3 155 000 необученных людей. Плана обучения их Наркомат Обороны не имеет. В числе обученного состава состоят на учете военнообязанные запаса с недостаточной подготовкой и по ряду специальностей мобилизационная потребность в специалистах не покрывается. Плана переобучения специалистов и переподготовки слабо обученного состава Наркомат Обороны также не имеет.

- ...

- ...

СОСТОЯНИЕ КАДРОВ

Некомплект начсостава в армии составляет 21 проц. к штатной численности. Этот некомплект вызван не только увеличением численности армии, но явился также результатом недооценки Наркоматом Обороны вопроса подготовки командного состава. Детально разработанного плана покрытия некомплекта не имеется. Качество подготовки командного состава низкое, особенно в звене взвод - рота, в котором до 68 проц. имеют лишь краткосрочную 6-месячную подготовку курса младшего лейтенанта. По данным Наркомата Обороны, для полного отмобилизования армии по военному времени недостает 290 000 человек комсостава запаса. На учете подлежащих призыву имеется 195 000 человек. Недостаток комсостава запаса, не считая потери во время войны, составляет 95 000 человек. Плана подготовки и пополнения комсостава запаса нет.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК

Боевая подготовка войск имеет крупнейшие недочеты.

Воинская дисциплина не на должной высоте и не обеспечивает точного выполнения войсками поставленных им боевых задач. Главнейшими недостатками в подготовке войск являются:

1) Низкая подготовка среднего командного состава в звене рота-взвод и особенно слабая подготовка младшего начальствующего состава.

2) Слабая тактическая подготовка во всех видах боя и разведки, особенно мелких подразделений.

3) Неудовлетворительная практическая полевая выучка войск и неумение ими выполнять то, что требуется в условиях боевой обстановки.

4) Крайне слабая выучка родов войск по взаимодействию на поле боя: пехота не умеет прижиматься к огневому валу и отрываться от него; артиллерия не умеет поддерживать танки; авиация не умеет взаимодействовать с наземными войсками.

5) Войска не обучены лыжному делу.

6) Применение маскировки отработано слабо.

7) В войсках не отработано управление огнем.

8) Войска не обучены атаке укрепленных районов, устройству и преодолению заграждений и форсированию рек.

...

СОСТОЯНИЕ РОДОВ ВОЙСК

- ПЕХОТА.

а) ...

б) пехота подготовлена слабее всех других родов войск;

д) командный состав пехоты плохо подготовлен и имеет большой некомплект;

е) пехотное вооружение отстает от современных требований боя и не обеспечено минометами и автоматами.

- ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ.

Состояние учета самолетов и моторов неудовлетворительное, а качественный учет совершенно не организован и не ведется. Авиационные части имеют общий некомплект самолетов 10 процентов, в числе имеющихся в частях самолетов 24 процента составляют устаревшие типы, требующие замены.

- ...

- АВТОБРОНЕТАНКОВЫЕ ВОЙСКА.

Вооружение танковых частей в своем развитии также отстает от современных требований, в результате чего современные толстоброневые танки внедряются исключительно медленно.

Вопросы организации ремонта боевых машин в полевых условиях разрешены неправильно.

Существующий тракторный парк недостаточен и не обеспечивает полностью подъема материальной части артиллерии на мехтяге.

- АРТИЛЛЕРИЯ.

Наличие материальной части артиллерии по средним и мелким калибрам обеспечивает развертывание артиллерийских частей, но отстает по крупным калибрам. Обеспеченность по 152-мм гаубицам и пушкам составляет 71-78 процент, по 203-мм гаубицам - 44 процента.

Обеспеченность более крупными калибрами (280-мм и выше) совершенно недостаточна. Между тем опыт прорыва линии Маннергейма показал, что для уничтожения и разрушения современных ДОТ 203-мм гаубицы являются недостаточно мощными.

Мелкокалиберные зенитные пушки на вооружении армии до сих пор отсутствуют, обеспеченность ими составляет всего 5,6 процентов. По боеприпасам - потребность армий по средним системам обеспечивается только до полутора месяцев, а по тяжелым всего лишь на 2/3 месяца войны. Специальные артиллерийские выстрелы (бронебойные, зажигательные и др.) имеются в крайне недостаточном количестве. Приборами управления, биноклями артиллерия обеспечена недостаточно.

...

МИННО-МИНОМЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Наркоматом Обороны не придавалось значения минно-минометному вооружению. В результате Красная Армия оказалась необеспеченной минометами и неподготовленной к их использованию. К моменту приема Наркомата, Красная Армия еще не обеспечена полностью минометами. В частях имеется большой некомплект минометов, а минометы крупных калибров существуют только в образцах.

- ...

- ВОЙСКА СВЯЗИ - в настоящее время на своем вооружении имеют много устаревших типов телеграфно-телефонных аппаратов и радиосредств. Внедрение новых средств радиотехники проходит крайне медленно и в недостаточных размерах. Войска плохо обеспечены почти по всем видам имущества связи. Большим недостатком войск связи является отсутствие быстродействующих и засекречивающих приборов.

ВОПРОСЫ СНАБЖЕНИЯ ГОРЮЧИМ

- Запасы горючего крайне низки и обеспечивают армию лишь на 1/2 месяца войны.

СДАЛ - Председатель КО при СНК Маршал Советского Союза (подпись) (К. ВОРОШИЛОВ)

ПРИНЯЛ - Народный Комиссар Обороны СССР Маршал Советского Союза

(подпись) (С. ТИМОШЕНКО)

(подпись)(МАЛЕНКОВ)

ЧЛЕНЫ:

Зам. пред. СНК СССР

(подпись )(ВОЗНЕСЕНСКИЙ)

Председатель комиссии секретарь ЦК ВКП(б)

(подпись)(ЖДАНОВ)

Секретарь ЦК ВКП(б)

С.К. Тимошенко, приняв должность, приступил к устранению недостатков, обнаруженных при приеме должности. Так 18 сентября 1940

года им было подписано Соображения об основах стратегического развертывания вооруженных сил СССР на западе и на востоке на 1940 и 1941 гг

Соображения об основах стратегического развертывания вооруженных сил СССР на западе и на востоке на 1940 и 1941 гг., 18 сентября 1940 г.

(извлечения)

Народный комиссар обороны Союза ССР

Особо важно

18 сентября 1940 г Совершенно секретно.

Только лично № 103202/06

ЦК ВКП|б] — тов. СТАЛИНУ, тов. МОЛОТОВУ

Докладываю на Ваше рассмотрение соображения об основах стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы.

- НАШИ ВЕРОЯТНЫЕ ПРОТИВНИКИ

Сложившаяся политическая обстановка в Европе создает вероятность вооруженного столкновения

на наших западных границах.

Это вооруженное столкновение может ограничиться только нашими западными границами, но не

исключена вероятность и атаки со стороны Японии наших дальневосточных границ.

На наших западных границах наиболее вероятным противником будет Германия, что же касается

Италии, то возможно ее участие в войне, а вернее, ее выступление на Балканах, создавая нам косвенную

угрозу.

Вооруженное столкновение СССР с Германией может вовлечь в военный конфликт с нами Венгрию,

а также с целью реванша — Финляндию и Румынию.

При вероятном вооруженном нейтралитете со стороны Ирана и Афганистана возможно открытое

выступление против СССР Турции, инспирированное немцами.

Таким образом, Советскому Союзу необходимо быть готовым к борьбе на два фронта: на западе —

против Германии, поддержанной Италией, Венгрией, Румынией и Финляндией, и на востоке — против

Японии, как открытого противника или противника, занимающего позицию вооруженного нейтралитета,

всегда могущего перейти в открытое столкновение.

- ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ВЕРОЯТНЫХ ПРОТИВНИКОВ

Основным, наиболее сильным противником является Германия.(…)

Всего, с учетом указанных выше вероятных противников, против Советского Союза на Западе может быть

развернуто: Германией—173 пехотные дивизии, 10000 танков, 13000 самолетов: Финляндией — 15 пехотных дивизий, 400 самолетов; Румынией – 30 пехотных дивизий, 250 танков, 1100 самолетов; Венгрией — 15 пехотных дивизий, 300 [танков], 600 [самолетов]. Всего—253 пехотные дивизии, 10550 танков, 15100 самолетов.

Примечание. Как указано выше, Италия и Турция не считаются прямыми противниками и в таблицу

не включены.(…)

Для действий против СССР японское командование может выставить до 50 пехотных дивизий, из коих до 30 пехотных дивизий, 1200 танков и танкеток, 850 тяжелых орудий и 3000 самолетов 1500 сухопутных

и 1500 морских) может быть сосредоточено к границам СССР в течение 25–30 дней.

Армия Манджоу-Го в расчет не принимается, как имеющая второстепенное значение.

- ОСНОВЫ НАШЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ НА ЗАПАДЕ

Главные силы Красной Армии на Западе, в зависимости от обстановки, могут быть развернуты или к югу от

Брест-Литовска, с тем чтобы мощным ударом в направлениях Люблин и Краков и далее на Бреслау (Братислав) в первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз и решительно воздействовать на Балканские страны в вопросах участия их в войне; или к северу от Брест-Литовска с задачей нанести поражение главным силам германской армии в пределах Восточной

Пруссии и овладеть последней.

Окончательное решение на развертывание будет зависеть от той политической обстановки, которая

сложится к началу войны; в условиях же мирного времени считаю необходимым иметь разработанными

оба варианта (…)

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА / С. ТИМОШЕНКО/

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА Красной Армии

ГЕНЕРАЛ АРМИИ / К. МЕРЕЦКОВ/

18 сентября 1940 г. Написано в одном экземпляре.

Исполнитель заместитель начальника оперативного

управления генерал-майор Василевский

На базе военных округов, Ленинградского, Одесского, Особых Прибалтийского, Западного и Киевского, находящихся на западной границе, с началом войны развертывались – Северный, Южный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный фронты. В задачу этих округов входило – отражение нападения противника и прикрытие стратегического сосредоточения и развертывания главных сил Советской армии. Как отмечал Г. К. Жуков: «Нарком обороны и Генштаб считали, что война... должна начаться по ранее существовавшей схеме: главные силы вступают в сражение через несколько дней после приграничных сражений». Считалось, что противнику для стратегического развертывания главных сил при нападении на СССР потребуется до15 суток. Исходя, из этого и планировались мероприятия по развертыванию войск и отражения нападения.

Советские войска, по плану 1940 года, планировали нанести удар по немецким войскам для того, чтобы немецкие войска, предназначенные для наступления отвлечь для отражения наступления советских войск. Общий замысел применения основных сил, по плану 1940 года, состоял в следующем:

- На ПЕРВОМ ЭТАПЕ активной обороной прочно прикрыть наши границы в период сосредоточения советских войск и не допустить вторжения противника в пределы СССР.

- На ВТОРОМ ЭТАПЕ мощными ударами главных группировок войск фронтов нанести решительное поражение противнику и выйти на р. Висла, в дальнейшем развивать наступление на Краков, Бреслау и выйти к верхнему течению р. Одер.

По плану развертывания Юго-Западного фронта (Киевский особый военный округ) предусматривалось, что Германия может напасть на СССР после победы над Англией. Основной удар, при вторжении Германии в СССР, будет нанесен против Юго-Западного фронта.

Возможные направления наступления из восточной Пруссии и из района Брест-Литовска. Общая протяженность западной границы Юго-Западного фронта составляла 1600 км. Исходя из предположения, что противнику перед началом боевых действий, для сосредоточения войск, будет необходимо 15 дней, Красная Армия могла передислоцировать в район боевых действий все дивизии необходимые для выполнения боевых задач фронта на 23-25 день мобилизации 20 дивизий будут передислоцированы на 30 день. Для обеспечения сосредоточения и развертывания всех соединений фронта был необходим автотранспорт из расчета переброски 3-х дивизий в составе 8000 автомашин.

Так, например, исходя из плана 1940 года, перед Юго-Западным фронтом были поставлены следующие задачи:

Ближайшая стратегическая задача – разгром, во взаимодействии с 4-й армией Западного фронта, вооруженных сил Германии в районах Люблин, Томашув, Кельце, Радом и Жешув, Ясло, Краков и выход на 30 день операции на фронт р. Пилица, Петроков, Оппельн, Нейштадт, отрезая Германию от ее южных союзников. Одновременно прочно обеспечить госграницу с Венгрией и Румынией.

Последующая задача – во взаимодействии с 4-й армией Западного фронта окружить и уничтожить противника восточнее р. Висла и на 10 день операции выйти на р. Висла и развивать наступление в направлениях: на Кельце, Петроков и на Краков.

Готовность к переходу в наступление не позднее 30 дня мобилизации.

Командующий Западного особого военного округа (Западный фронт) генерал-полковник Д.К. Павлов в апреле 1941 года получил директиву наркома обороны СССР и начальника генерального штаба Красной Армии 425, приказывающая приступить к разработке планов оперативного развертывания округа. При разработке плана руководствоваться тем, что Пакты ненападения между СССР и Германией и СССР и Италией обеспечат мирное положение на западных границах СССР, а СССР не думает нападать на Германию и Италию, а они в свою очередь, не думают нападать на СССР, в ближайшее время.

В мае 1941 года командующий войскам Одесского военного округа получил директиву наркома обороны СССР и начальника генерального штаба Красной Армии 483, которая предписывала разработать детальный план обороны государственной границы с задачей не допустить вторжения противника на территорию округа.

Советская армия, к июню 1941 года, имела в своем составе всего 303 дивизии (198 стрелковых, 31 моторизированную, 61 танковую и 13 кавалерийских) и 22 бригады, из них в западных округах находилось 166 дивизий и 9 бригад (более 54%).

Из этих дивизий 144 имело по 8 000 человек, 19 от 600 до 5 000 человек. 1800 тяжелых и средних танков, 34 695 артиллерийских орудий и минометов (без 50 мм М) и 1 540 самолетов. Кроме этих сил вдоль западной границы находились пограничные отряды и оперативные войска НКВД, всего около 100 000 человек.

Стрелковые дивизии первых эшелонов армий прикрытия не были развернуты в боевые порядки.

Артиллерия приграничных округов была укомплектована орудиями до штатных норм, но механической тягой укомплектована слабо. В пяти западных приграничных округах имелось 8 610 45-мм противотанковых пушек и около 4 170 76-мм пушек, способных успешно вести борьбу с танками. Теория боевого применения артиллерии предусматривала при артиллерийском обеспечении оборонительного боя и операции противотанковую оборону войск, организацию системы огня и маневра артиллерии в ходе обороны. Противотанковая оборона предусматривала сочетание огня отдельных орудий прямой наводкой по отдельным танкам с сосредоточенным огнем с закрытых огневых позиций по группам танков. В борьбе с танками предусматривалось привлечение всей артиллерии.

Нарком обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко утвердил план формирования восьми механизированных корпусов, 9 июня 1940 года. Осенью 1940 года еще одного механизированного корпуса, а в феврале – марте 1941 года были отданы распоряжения о формировании еще двадцати механизированных корпусов.

Механизированный корпус состоял из 2-х танковых и одной моторизированной дивизий, мотоциклетного полка, отдельного батальона связи, отдельного саперного батальона, авиационной эскадрильи и других подразделений корпусного подчинения.

Танковая дивизия состояла из 2-х танковых, мотострелкового и артиллерийско-противотанкового полков, отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, разведывательного, понтонно-мостового батальонов, отдельного батальона связи, медико-санитарного батальона, подразделений обеспечения и обслуживания. Всего 375 танков, 12 152-мм и 12 122-мм гаубиц, 4 76-мм пушек, 18 82-мм минометов, 27 50-мм минометов, 12 37-мм зенитных установок, 35 станковых и 340 ручных пулеметов, 1695 автомобилей, 83 трактора, 375 мотоциклов. Моторизованная дивизия состояла из 2-х мотострелковых, танкового и артиллерийского полков, отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, разведывательного батальона, легко-инженерного батальона, отдельного батальона связи, артиллерийского паркового дивизиона, медико-санитарного батальона, подразделений обеспечения и обслуживания. Всего 256 танков, 31 среднего и 18 легких бронеавтомобилей, 12 152-мм и 16 122-мм гаубиц, 20 76-мм пушек, 30 45-мм ПТП, 8 37-мм зенитных установок, 12 82-мм и 60 50-мм минометов, 12 зенитных, 80 станковых и 367 ручных пулеметов, 1138 автомобиля, 134 трактора, 30 мотоциклов. Но так как для одновременного укомплектования техникой всех механизированных корпусов (хотя по состоянию на 1 января 1941 года имелось в наличии уже 21747 танков), в феврале 1941 года было определено укомплектовать техникой 19 мехкорпусов «первой очереди», а затем и остальных.

По постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР 1112-459сс от 23 апреля 1941 года было утверждено формирование 10-и противотанковых артиллерийских бригад Резерва главного Командования Противотанковая артиллерийская бригада состояла, из 2-х артиллерийских полков, штабной батареи, минно-саперного и автотранспортного батальонов. Всего 24 107-мм пушек М-60, 48 76-мм пушек Ф-22 обр.1936 г, 48 85-мм зенитных пушек, 16 37-мм зенитных пушек, 16 станковых и 12 ручных пулеметов, 165 тракторов, 93 грузовых, 584 специальных и 123 легковых автомобилей. Места дислокации бригад в КОВО - 5, в ЗапОВО - 3 и в ПрибОВО - 2.

К началу войны советская артиллерия обладала первоклассным вооружением.

Так 45-мм ПТП на дальности стрельбы до 500 м. и угле встречи снаряда с целью 0 градусов пробивала броню немецких танков T-I, T-II, T-III, а у среднего танка T-IV пробивала бортовую броню и башню. К стрельбе прямой наводкой по танкам могли привлекаться 76-мм полковые и дивизионные пушки. В войсках, к началу войны находились 76-мм дивизионные пушки УСВ обр. 1939 г, Ф-22 обр.1936 г. обр. 1902/30 г. в 30 калибров и обр. 1902/30 г. в 40 калибров и немного обр. 1900, 1902 и 1933 годов. Противотанковые подразделения были обеспечены специальными тягачами на 28% от штатного количества. Вся артиллерия, по штатам мирного времени, была обеспечена специальными тракторами на 25%, остальные укомплектовывались из сельского хозяйства, в ремонте нуждались 19% тракторов. А в Западном и Одесском военных округах до 50%. А средства тяги оказывают большое влияние на боеспособность артиллерии. Из-за ограничения подвижности и маневренности артиллерия не могла полностью использовать дальнобойность артиллерийских орудий, ограничивая возможность широкого применения массированного огня. По вооружению, численности, войсковой организации и боевой готовности боеспособность артиллерии была удовлетворительной.

В целом Советский Союз опаздывал с развертыванием Вооруженных Сил.

В предвоенное время непрерывные перестановки руководящего состава в Центральном аппарате и военных округах лихорадили всю систему управления Вооруженными Силами. За пять предвоенных лет сменилось четыре начальника Генерального штаба. За полтора года перед войной (1940 -1941) сменялись начальники управления ПВО, с 1936 года по 1940 года сменилось пять начальников разведывательного управления и др. Как результат – большинство должностных лиц не успевало освоить свои должностные обязанности, связанные с большим кругом сложных задач перед войной.

Решение на приведение в боевую готовность пяти приграничных военных округов политическое руководство страны приняло лишь к исходу 21 июня 1941 года.

Директива, отправленная в войска, не давала разрешения на ввод в действие в полном объеме плана прикрытия. В ней предписывалось «не поддаваться ни на какие провокационные действия». В пункте «а» директивы от 21 июня 1941 года написано «В течении ночи 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе». А производить или нет полевым и всем другим войскам оперативное развертывание – об этом в директиве ничего не было написано. Исходя из полученных распоряжений Генерального штаба в ночь на 22 июня 1941 года, командующие и штабы военных округов и армий не могли понять, что им необходимо принять и как действовать.

В этих условиях Союз встретил начало вторжения нацистской Германии и ее союзников в 3 часа утра 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война.