«Lira & Iluminare»

Свобода слова – реальность или мечта, лозунг или инструмент манипуляции?

Некоторые размышления на тему «Свободы слова» журналиста, публициста Михаила Лупашко.

«Свобода слова» бесспорно одно из фундаментальных понятий современного прочтения длинного перечня прав и свобод человека.

Современное состояние человечества в его духовных и правовых основаниях невозможно представить себе без обращения к декларируемому в той или иной степени реализации в действительности понятию «Свободы слова».

Сегодня «Свобода слова» это - возможность публичного, в прямой или опосредованной через печатные или электронные носители информации высказывания. Это - возможность открыто и без угроз со стороны, выражать свое мнение, иметь оригинальное суждение и основанное на собственном опыте и знаниях о событиях и явлениях окружающей жизни, правильное понимание причин и следствий. Само по себе «Свобода слова» как понятие от иллюзорного пожелания до нормы Закона стало в той или иной мере реальностью в человеческих сообществах в результате долгого исторического пути.

Формирование такой возможности неразрывно связано с приходом, в широком смысле эпохи «Просвещения», развития общей грамотности, культурных начал в широких народных массах, а также в большой степени с развитием материальной стороны общедоступных носителей информации, в первой очереди – периодической печати. Книгопечатание и появление газетной и журнальной периодики подтолкнули широкое осмысление и реализацию основных положений понятия «О свободе слова». На современном этапе, безусловно, телевидение радио и весь спектр электронных СМИ к которым примыкают «широким фронтом» социальные сети раскрывают общечеловеческий и общедоступный характер понятия «Свободы слова».

Надо отметить, что до эпохи «Просвещения» монополия на выражение мнения и публичное высказывание принадлежала служителям древних культов, храмовой аристократии, а затем уже Церкви и высшей самодержавной власти, как единственной в то время организующей и регулирующей силы общества.

Наиболее ярко монополия на выражение мнения и публичное высказывание проявилась в Древнем Египте. Именно там Фараон, высшее чиновничество и каста жрецов были одновременно идеологическим и материальным началом, формирующим суждение и общественное мнение, через публичное слово в виде назидательного высказывания.

«Спасение человека в устах его. Ибо слово пробуждает добродетели, ибо уговаривать надо через веление сердца, а причитать утомительно. Но нужно доброе и мудрое слово живым, как хлеб!» ( Из древнеегипетских текстов)

«Свобода слова», как понятие духовного толка, безусловно связано с основообразующей эту свободу, не стесненностью человеческого мышления и смелостью индивидуального мировоззрения. При этом на уровне философских толкований «Настоящая, ответственная и мудрая свобода мысли и слова» определенно зависят от дисциплины суждения в рамках общепринятых в человеческих обществах традиционных основах этики и морали. Об этом говорится во многих древних книгах. В частности в книге «Экклезиаста» «Ветхого Завета»…

«Кто подобен мудрецу? Кто знает толкование слов: Мудрость человека переменит его лик и просветлится дерзость и дикость его лика!»

По мере исторического развития понимание необходимости «освободить» слово от монополии самодержавной власти и Церкви становилось все более широким. Одновременно росло и понимание того, что «освобождение» слова открывает широкий простор для словесных инсинуаций и манипулирования общественным мнением для достижения корыстных и политических целей.

«На удочку насаживайте ложь! И подплетайте правду на приманку!» Шекспир «Гамлет».

На рубеже XVII века в Европе получила начало идея естественного права и республиканизма, как политической альтернативы абсолютной монархической власти и духовной власти Римского папы. «Тридцатилетняя война» и «Реформация» снесли все существующие препятствия и церковные ограничения к распространению новых взглядов и суждений, закрепленных в печатном слове. Тогда же, впервые термин «Свобода слова» появляется в трудах голландского философа, естествоиспытателя, юриста и дипломата Гуго Гроция. Именно он первым обозначил человеческое общество, как совокупность равных в правах и обязанностях элементов. В противовес монархической форме правления Гуго Гроций предложил республиканскую модель выборной демократии. Главным же духовным элементом республиканской формы организации общества Гуго Гроций считал защиту «свобод» и «собственности». «Государство – договорное учреждение граждан, а не выражение воли отдельных лиц». Исходя из этого «свобода мнений и высказываний» это - важнейший элемент республики. С тех пор «свобода слова» закрепляется с списке естественных прав человека и становиться неким общественным идеалом, который видится результатом длительных или революционных преобразований в обществе. И эти преобразования не заставили себя ждать. Появление в общественном поле нового класса «буржуазии», громко заявляющем о своих правах на «собственность» и «власть» резко революционизировало все исторические процессы. «Просвещенный» XVIII век в Европе прошел под знаком Великой Французской революции. Она потрясла основы старого миропорядка, разрушила сословные перегородки, открыла эпоху капиталистических отношений и Наполеоновских войн, двадцать лет сотрясавших Старый континент.

14 июля 1789 года в Париже революционные массы народа и национальной гвардии снесли символ старого мира, королевскую тюрьму - крепость Бастилию. К этому их призвало «Свободное слово» трибуна революции журналиста Марата!

3 сентября 1791 года была принята Конституция Франции, которую открывает «Декларация прав и свобод человека и гражданина» в которой высшей законодательной нормой гарантируется «свобода слова и мнений». Казалось бы, понятие «свободы слова» воплощается в реальной жизни. Однако, не тут то было! Противостояние революционных и контрреволюционных общественных сил, мятежи роялистов и внешние угрозы толкают революционные власти Франции к исключительным мерам охранительно репрессивного характера. На уровне общенациональных революционных «Декретов» ставится задача исключить из информационного пространства страны мнения противоречащие революционно- республиканскому. Составлен список «монархических» газет подлежащих немедленному закрытию. Динамика репрессивных действий способствует активизации безудержного маховика революционного террора. На гильотину отправляются недавно еще ратовавшие за «Свободу слова» журналисты, редактора, юристы. В конце концов, террор настигает и тех, кто еще недавно принимал «Декларацию прав и свобод» лидеров революционного Конвента Робеспьера, Дантона, Демулена. В итоге, «всеобщая свобода» умылась кровью массовых репрессий… Не успевшие сбежать несогласные с революционной линией публицисты и трибуны попали на гильотину. Не успев родиться и окрепнуть, «Свобода слова» тут же была обезглавлена!

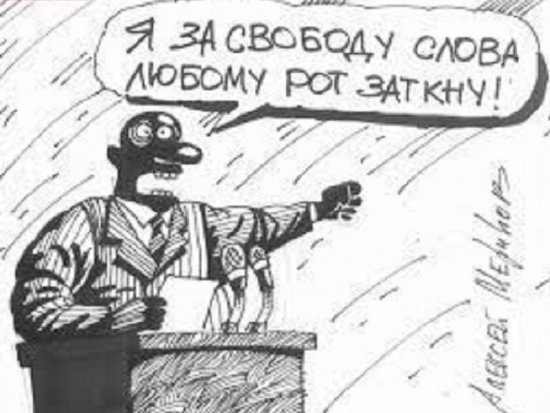

Именно этот парадокс общественного развития, с одной стороны выдвигающий на авансцену понятие «свободы слова» и почти одновременно, с другой стороны, стремящийся эту «свободу» зарубить под предлогом революционной и общественной целесообразности, становится непреодолимым противоречием существования «свободы слова» до наших дней включительно! Это тот самый исторический капкан, в который попадают все революционеры, становящиеся властью, после победы той или ной революции.

Так было и в 1917-м… Когда после нескольких месяцев абсолютной «свободы печати» в октябре и ноябре 1917 года с началом Гражданской войны революционные власти Советской России уже в январе 1918 года уничтожили все контрреволюционные издания в Петрограде и Москве. Впрочем, это доказывает и то, что «Слово» - могучее оружие. И выбить его из рук контрреволюции логическая задача всех революционеров, будь они якобинцы, большевики или иные прочие.

Такие же явления наблюдаем мы и сегодня среди множества «бархатных», «оранжевых» и других цветных и не очень революций.

Можно утверждать, что «Свобода слова» веками исторически бьется за свое право быть собой в парадоксальном промежутке между неограниченной никакой моралью и этикой публичной общественной дискуссии, где прав, тот, кто громче крикнет или циничней соврет и жесткими попытками поставить поток мнений и суждений под контроль идеологии, власти или интересов глобальных корпораций.

Защитить «Свободу слова» от «целесообразных соображений» попытались в очередной раз по окончании Второй Мировой войны, когда была принята «Всеобщая декларация прав и свобод человека». Произошло это в 1948 году на торжественном заседании ООН.

Процитируем несколько статей этого актуальнейшего в наши дни международного документа:

Статья 1

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства»

Статья 2

«Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого то бы ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального и социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводится никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того является ли эта территория независимой, подопечной, самоуправляющейся или как либо ограниченной в своем суверенитете.

Ст 18 Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включат свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Ст 19 Каждый человек имеет право на свободу убеждения и на свободное выражение их, это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждении и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами независимо от государственных границ.

Ст 29 Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.

При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворению справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

Осуществление прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам ООН.

Высокий слог «Декларации» никого не должен вводить в заблуждение. И сегодня «Свобода слова» все также пребывает в рамках декларируемого всеми подписантами этого документа права на «свободу слова и мнений» и реальной практикой ограничения этой «свободы» под различными предлогами.

В этом смысле показательна судьба Джулиана Ассанжа, который, наивно уверовав в иллюзию «Свободы слова» в «демократическом» обществе, скорее всего остаток своей жизни проведет в заключении. Такова плата за попытку «Быть свободным в слове своем».

На фоне эпохальных потрясений наших дней геополитические, корпоративные и групповые интересы сводят реальное понятие «Свободы слова» к удобному инструменту манипуляции общественным мнением.

Полной же свободой слова обладают лишь те, кто независимо от кошельков и подачек «сильных мира сего» в рамках своего индивидуального творчества способен утверждать истинные ценности добра, любви и справедливости.